「入浴介助」と聞くと、体を洗ってあげる仕事と思われがちですが、実はそれだけではありません。

安全に、気持ちよく、そしてその人らしく入浴していただくためには、いくつもの大切な視点があります。

今回は、新人さんにもわかりやすく、現場で押さえておきたい基本と注意点をまとめました。

✅ 入浴前の準備がすべてのカギ

- バイタルチェック(体温・血圧など)を必ず行いましょう。

- 利用者さんの体調や気分を確認し、「今日は入浴できるかどうか」の判断が必要です。

- 爪が長くないか、自分の手の清潔確認も忘れずに。

✅ 声かけと安心感が第一歩

- いきなり脱がせるのではなく、まずは「これからお風呂に入りましょうね」と丁寧に声をかけます。

- 特に認知症の方には、笑顔とやさしい口調が効果的です。

✅ 着脱・移動は「できることを奪わない」

- 全部手伝うのではなく、「自分でできる部分」はできるだけご本人に。

- 立ち上がり・ズボンを脱ぐ・体を拭くなど、部分的にでも自立を支援することが大切です。

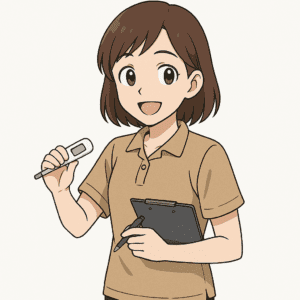

✅ 湯温の確認はあなたの手で

- 浴槽の温度は、必ず自分の腕で確認しましょう。

- 「熱すぎないか」「ぬるすぎないか」だけでなく、利用者さんにも「お湯加減、いかがですか?」と声をかけることが大事です。

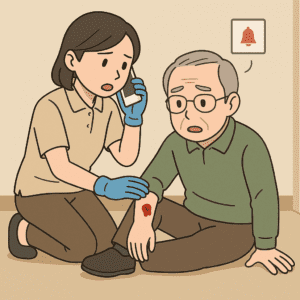

✅ 皮膚の観察はプロのしごと

- 背中・臀部・かかとなど、ふだん衣類で隠れている部分に注意。

- 発赤(赤み)、湿疹、褥瘡(じょくそう:床ずれ)などがないか観察しましょう。

- 異常があれば看護師へ報告を。

✅ ヒートショックに気をつけて

ヒートショックとは、急激な温度差によって血圧が大きく変動し、

心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる症状を引き起こす現象です。

特に高齢者は体温調節がうまくできないため、

寒い脱衣所 → 暖かい浴室 → 熱いお湯 といった流れで発生リスクが高まります。

- 脱衣所や浴室は事前に暖めておくことが大切

- 急に浴槽に入れず、かけ湯や足元から徐々に温める

- 長湯にならないよう、時間も意識して

「気持ちいいお風呂」を「安全なお風呂」に変えるのは、介護者の役割です。

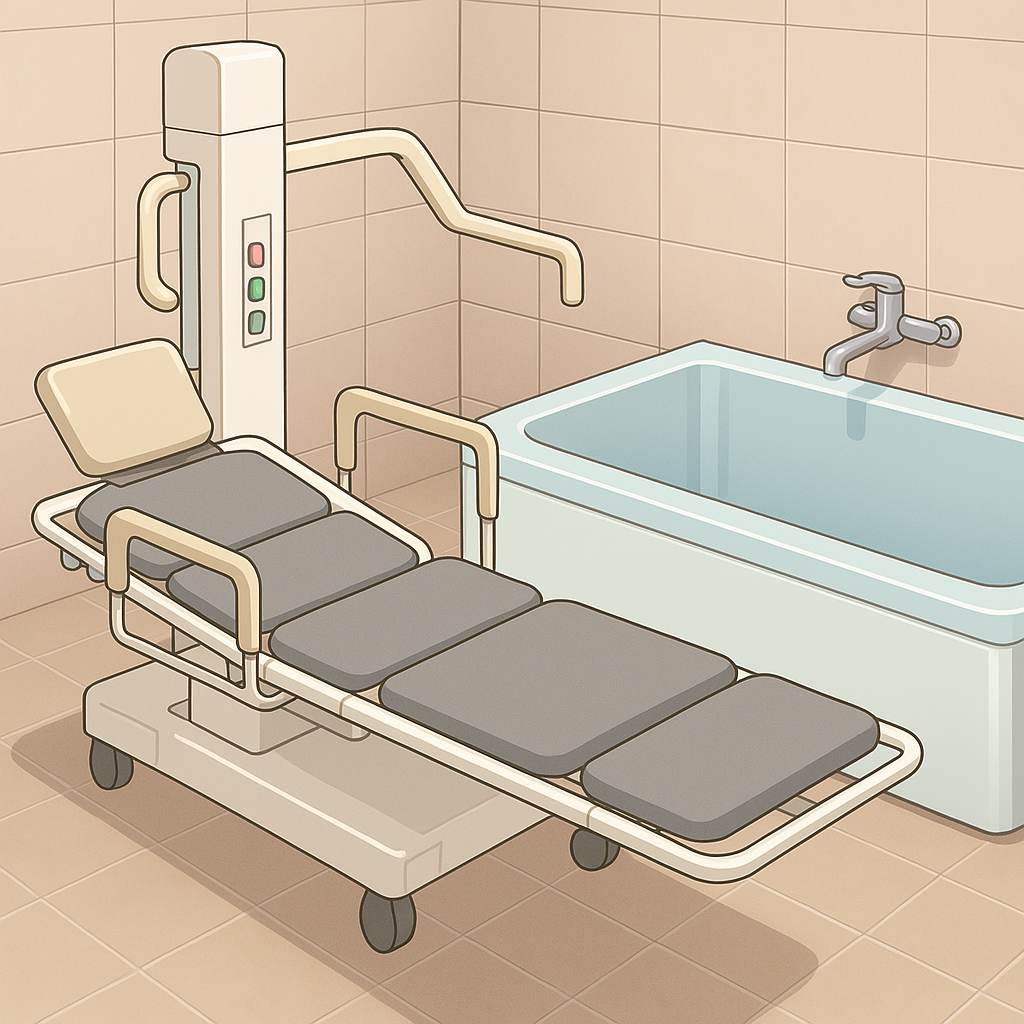

✅ 機械浴のポイントも押さえよう

利用者さんの状態によっては、一般浴ではなく機械浴(特殊浴槽)を使用することもあります。

- 入浴中は介護者がそばから離れないことが大切です。

器具からの落下や体調の急変など、リスクが高く、目を離せません。 - リフト浴・ストレッチャー浴など種類に応じた安全確認が必要です。

- 誘導時には恐怖感を与えないよう、丁寧な声かけと説明が大切です。

- 利用者さんの体が冷えないよう、タオルのかけ方・室温管理にも配慮しましょう。

特に初めて機械浴を使う利用者さんにとっては、いつもと違う環境に不安を感じやすいです。

しっかりと安心感を届けられるよう、チームで連携しましょう。

✏️たけのこ的アドバイス

最初は「入浴=洗ってあげること」だと思っていた僕も、

いろんな失敗や経験を経て、「気づく・見守る・整える」ことが入浴介助なんだと実感しています。

やる気みなぎシリーズの第5話でも描きましたが、

介護って“全部やってあげる”ことじゃないんです。

小さな「ありがとう」の積み重ねが、いい入浴介助につながるはずです。

🛁 この記事のまとめ

- 入浴介助は「洗う」だけでなく、「整える・気づく・見守る」ケア。

- 入浴前の体調チェック、丁寧な声かけ、できることは本人に任せる姿勢が大切。

- 湯温や皮膚の観察を通じて異変に気づくプロの目。

- ヒートショックの危険や、機械浴中の事故リスクに配慮し、安全管理を徹底。

- 安全で気持ちよい入浴は、介護者の心配りで成り立つ。

📘 ストーリーで感じる介護の現場

新人介護士・八琉木みなぎの成長を描いた

やる気みなぎシリーズのまとめページはこちら👇

▶ やる気みなぎシリーズ【まとめページ】

コメント