こんにちは、涼風しずくです。

現場では毎日、わからないことと出会います。

今回の“わからない”は、ちょっと怖かった。

食事介助中、利用者さんが突然むせてしまって——

しかも、かなり激しく。

「○○さん、大丈夫ですか!?」

私はスプーンを手にしたまま、立ち尽くしていた。

さっきまで穏やかに食べていた○○さんが、咳き込みながら苦しそうに顔をしかめていた。

(え…私のせい?)

何が起きたのか、頭が真っ白だった。

急いで先輩が近くに駆け寄ってきて、○○さんの背中をさすりながら声をかける。

私は何もできず、ただ呆然としていた。

“むせる”って、こういうことだったんだ。

今まで、“ちょっと咳き込む”くらいに思ってた。

でも違った。もっと急で、もっと怖くて、そして……

なによりも、自分が原因かもしれないって思ったとき、足がすくんだ。

その日の帰り道、私はコンビニでプリンを買って、それを見つめながらスマホを開いた。

(「とろみ」「むせ」「食事介助 失敗」……)

検索欄に並んだワードが、いまの私の不安そのままだった。

いろんな記事を読んでみたけど、頭の中は「私が悪かったのかな」でいっぱいだった。

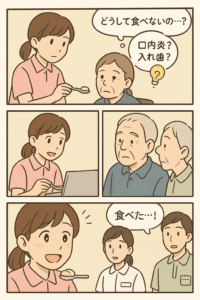

翌朝、勇気を出して、先輩の宮本さんに声をかけた。

「昨日、○○さんがむせちゃって…私、何か間違ってたんでしょうか」

「そうね、あの場面だけじゃ判断しづらいけど——」

「ひと口の量、ちょっと多かったかもね」

あ…。確かに、少しスプーンにすくいすぎたかもしれない。

昨日の○○さん、口を開けたあと、少し戸惑ってたような気もする。

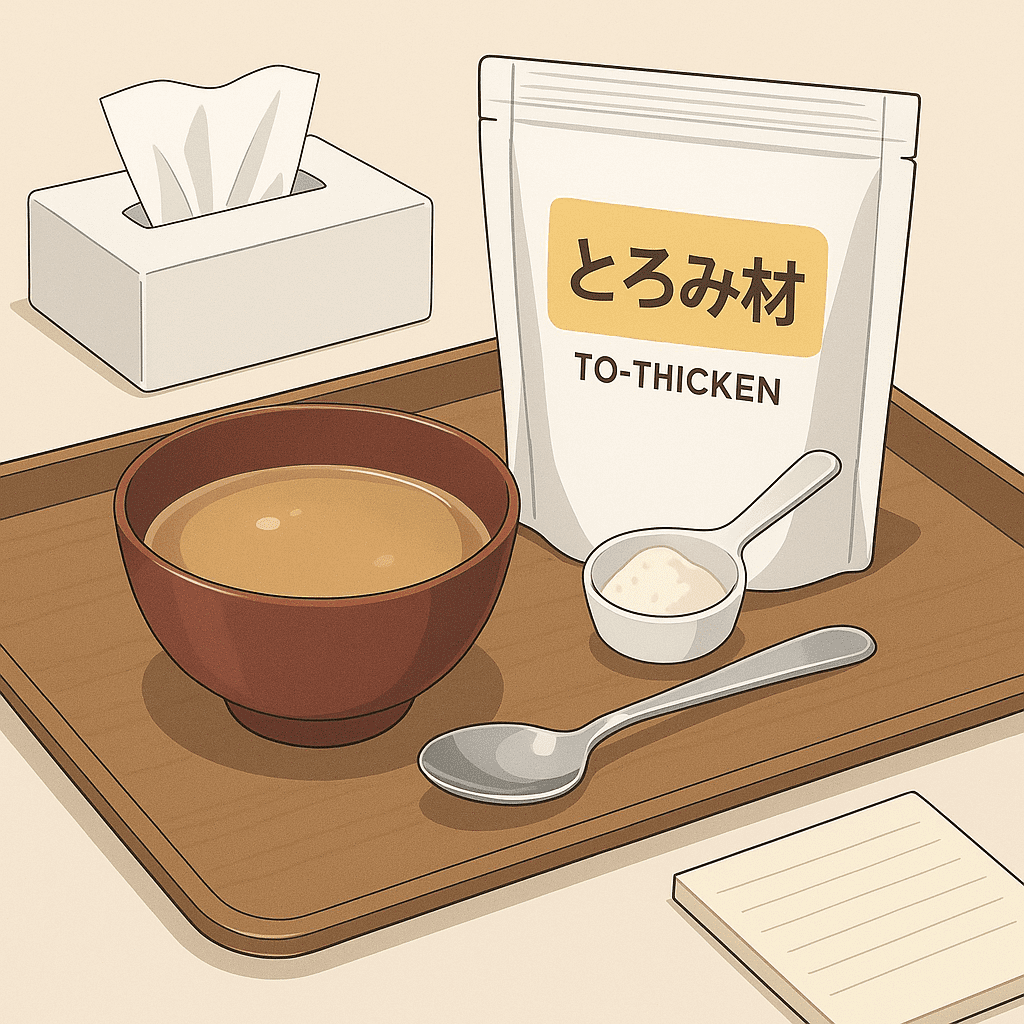

「あとね、とろみの量は、栄養士さんや看護師さんが調整してくれてるから、基本はそのままで大丈夫よ。

ただ、汁物は流れやすいから、ひと口の量とかスピードには気をつけてね」

少し沈黙してしまった私に、宮本さんがやさしく続けた。

「食事介助ってね、最初は誰でも緊張するものなの」

「でも、だんだん慣れてくるから。あんまり自分を責めすぎないでね」

その言葉に、心の中の張りつめていたものが、少し緩んだ気がした。

その日の夜、私は改めてスマホで「むせにくい食事介助」を検索した。

いろんなサイトを見ていると、共通して書かれていたのは——

- 姿勢:背筋を伸ばして、やや前傾。顎は自然な位置で。

- 声かけ:「ゆっくりで大丈夫ですよ」「飲み込めましたか?」など穏やかに確認。

- 焦らない:飲み込む前に次を運ばない。

そして、ある言葉が目に留まった。

「むせは、起きるときには起きます。大事なのは、その後どう対応するかです」

(…なんだか、少し気が楽になった気がした)

翌日の食事介助。私は昨日のことを思い出しながら、慎重にスプーンを運んだ。

量は少なめ。

○○さんの目線に合わせて、ゆっくりと。

ひと口ごとに、飲み込んだのを確認してから次をすくう。

「ごちそうさまでした」

○○さんの穏やかな声に、私はようやく深く息を吐いた。

“むせさせちゃった”ことは、私の中で忘れちゃいけない出来事。

でも、それがあったから今、“気をつけること”がちゃんと見えた気がする。

📒しずくの現場メモ

- 一口量は少なめに

- 飲み込んだか確認してから次へ

- 汁物はとろみの有無をチェック

- やや前傾姿勢を整える(背もたれに寄りかからせない)

- 声かけで本人の反応を見る

- とにかく、焦らないこと

- むせは起きることもある。その後の対応が大事

合わせて読みたい記事

- ✅ 新人介護士さんへ|はじめての食事介助で気をつけたいこと

→ 食事介助の基本をわかりやすくまとめた解説記事です - ✅食事介助中に「むせた・詰まった」時の正しい対処法と予防策

→ むせの原因と正しい対応・予防を知っておこう!

コメント