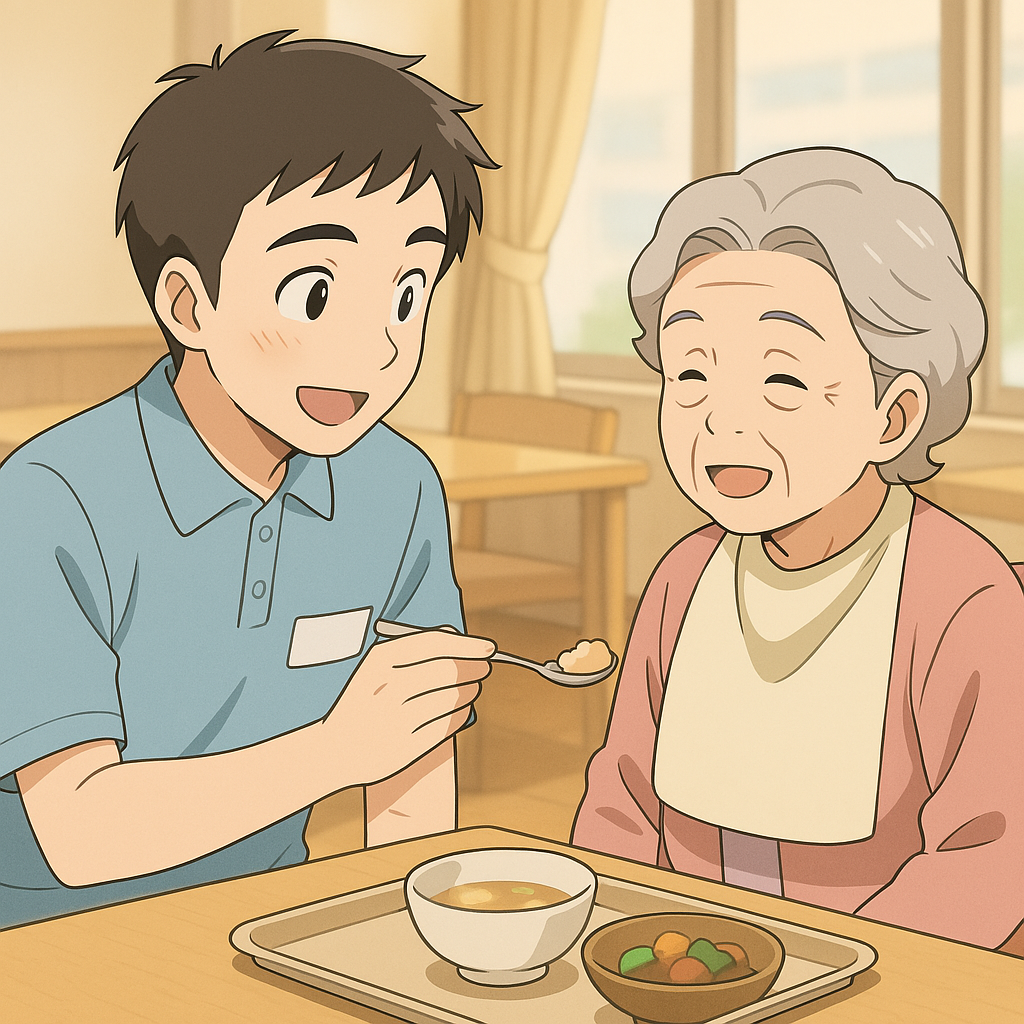

「“ありがとう”の重み。食事介助、僕にできること」

📅 4月11日(木)/☁️→☀️ 少し肌寒い朝

導入

「みなぎくん、今日は○○さんの食事介助お願いね」

朝の申し送りで先輩から声をかけられた瞬間、

胸の奥に、ズンと重いものが落ちてきた。

――ついに来たか、食事介助。

入浴のときとは、また違う緊張が押し寄せる。

人が“生きる”ために欠かせない「食事」。

それをサポートするというのは、簡単じゃない。

「むせさせたら?」「飲み込みづらそうだったら?」「口、開けてくれなかったら?」

そんな“もしも”が、頭の中をぐるぐる回っていた。

利用者さんにとって食事は、楽しみでもあり、命そのものでもある。

その時間を壊してしまったら――

そんな怖さが、ずっとつきまとっていた。

展開

昼食の時間。

配膳カートの湯気が、ホールの空気をほんのり温める。

お盆の上には、やわらかい煮物、ごはん、そしてとろみ付きのすまし汁。

どれも香りがよくて、思わず自分もお腹が鳴りそうになる。

でも、そんな余裕はなかった。

「◯◯さん、こんにちは。今日も一緒に、いただきましょうね」

なんとか声を出したけど、どこかぎこちない。

みなぎが座った正面には、優しそうな目をした○○さん。

けれど、その口元はピクリとも動かない。

スプーンを持った手が、わずかに震える。

(あれ…? 口を開けてくれない)

時間だけが過ぎていく。

他のテーブルでは、「美味しいねぇ」「そのおかず、好きなんよ」と

和やかな会話が広がっているのに、自分だけが取り残された気分だった。

(やっぱり僕にはまだ早かったんじゃ…)

自信が音を立てて崩れていきそうなとき――

「みなぎくん、大丈夫?」

背後から、先輩の穏やかな声。

「○○さんは、最初ちょっと人見知りだけど、

ゆっくり声かけすると、ちゃんと応えてくれる人だよ」

「タイミング、焦らなくていいよ。一緒にやってみよう」

すっと隣に座る先輩。

その存在に、ふっと肩の力が抜けた。

クライマックス

「○○さん、これ、柔らかいおかずですよ。お口に合うと思います」

みなぎは、スプーンを一度見つめ、

(口の下から、目で見えるところから運ぶんだったよな…)

と心の中で確認してから、そっと差し出した。

ほんの数秒の沈黙のあと、

○○さんが、ゆっくりと口を開けた。

その瞬間、心の中で何かが「パチン」と弾けたようだった。

――食べてくれた。

みなぎは、じっと○○さんの口元と喉に視線を向ける。

(飲み込んだ…うん、大丈夫)

次のひと口をゆっくりと準備する。

「ありがとうねぇ、美味しかったわ」

○○さんが微笑んだその顔は、どこか誇らしげだった。

みなぎは、胸の奥がじわっと熱くなるのを感じた。

ラスト

ロッカー室で着替えながら、みなぎはさっきの「ありがとう」を思い出していた。

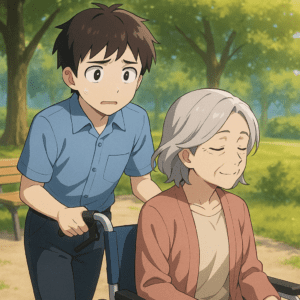

介護って、ただお世話をする仕事じゃない。

その人がその人らしくいられるように、

日々の“当たり前”を支えることなんだ。

食事介助。

それは、「口に運ぶ」以上に、

“心に寄り添う”ということ。

今日、少しだけその意味がわかった気がした。

✅ みなぎの一言日記

「たった一口。けれど、その一口にこめた想いが、伝わった気がする。介護って…深いな。」

📘 みなぎメモ

- 食事介助では“焦らない・無理させない”が鉄則

- しっかり“飲み込んだのを確認”してから、次のひと口を運ぶ

- スプーンは、利用者さんの“視界の中”で動かす(口の下から・目線の位置)

- むせたときは無理に続けず、落ち着いてから“少量で再開”して様子を見る

- 声かけや表情で、安心感を伝えることが大事

- 食べてくれる=信頼の証

- 「ありがとう」は、介護職にとって最高のご褒美

📚 やる気みなぎシリーズ 関連リンク

※この物語はフィクションです。登場する人物・団体・エピソードはすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

コメント